بقلم آراش رايزنيجاد: زميل زائر في مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

الآن بعد أن انتصرت هيئة تحرير الشام في الحرب بسوريا، فمن المغري أن نتخيل عودة البلاد إلى بعض مظاهر الاستقرار. في الحقيقة، لا يوجد استقرار يمكن استعادته. وبقدر ما كانت الحرب في سوريا صراعًا طائفيًّا وأيديولوجيًّا، فقد كانت دائمًا حربًا خلقتها وغذتها الجغرافيا الأساسية للبلاد. ومن المرجح أن تعني نهاية هذا الفصل من الحرب بداية الفصل التالي من الصراع.

لقد عاقبت الجغرافيا سوريا دائمًا؛ إذ تفتقر البلاد إلى حواجز طبيعية كبيرة، سواء داخل أراضيها أو على طول حدودها. فإلى الغرب يقع البحر الأبيض المتوسط، وهو طريق للتجارة، وبالتالي للغزوات العسكرية. إلى الشرق يقع وادي نهر الفرات، وتحد الجنوب الصحراء ومن الشمال السهول عند السفوح الجنوبية لجبال طوروس.

إنَّ جغرافية سوريا لا توفر في جوهرها دفاعات خارجية لردع الغزوات ولا معاقل داخلية كخط دفاع أخير. فمعظم حدود سوريا الحديثة مصطنعة وليست طبيعية. فالحدود الجنوبية عبارة عن خط مستقيم، والحدود الشرقية تعسفية بالمثل. وقد أدى هذا إلى حدود هشة، مما ساهم في افتقار سوريا التاريخي إلى الاستقلال وضعف الهوية الوطنية.

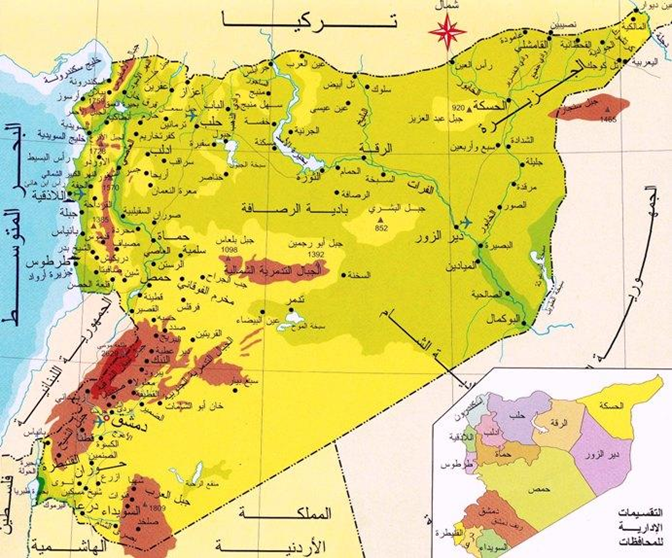

لقد قسمت الجغرافيا المجزأة للبلاد أراضيها إلى ستة أجزاء منفصلة: واحة في الجنوب الغربي، وبوابة في الشمال، وشريط ساحلي في الغرب، وهضبة وعرة في الجنوب، وممر من الشمال إلى الجنوب، وأرض مسطحة قاحلة في الشرق.

وخلف جبال لبنان تقع واحة تحدها الجبال من جانب والصحراء من الجانب الآخر. وتقع دمشق في وسطها، وتشبه إلى حد كبير حصن صغير. وعلى الرغم من أنَّ دمشق تقع في قلب بلاد الشام، فإنَّ طرق الوصول إلى بقية البلاد قليلة ونادرة. ومن غير المستغرب إذن أن يحتاج حاكم دمشق إلى حكومة عسكرية بقبضة من حديد لحكم هذه الأمة المجزأة بأكملها.

في الشمال تقع حلب، وهي بوابة تجارية طبيعية بين آسيا الصغرى شمالًا وبلاد ما بين النهرين شرقًا، وتتصل ببلاد الشام. لقد كان حكام آسيا الصغرى ـالرومان، ثم العثمانيون، والآن تركياـ يتطلعون دومًا إلى هذا المركز التجاري المكتظ بالسكان. ولقد كان ضعف حلب أمام قوى آسيا الصغرى، إلى جانب ثقتها المستمدة من موقعها التجاري الاستراتيجي، سببًا في جعلها باستمرار المنافس الأكثر أهمية لدمشق في سوريا. ولذلك فإنَّ السيطرة على هذا المركز الاقتصادي تشكل الخطوة الأكثر أهمية بالنسبة لحاكم دمشق.

إلى الغرب، تطل سلسلة جبلية ضيقة ومنخفضة على البحر الأبيض المتوسط، وتشكل شريطًا ساحليًّا طويلًا، ولكنه رفيع، وكان تاريخيًّا ملاذًا للأقليات الدينية مثل العلويين والمسيحيين. وقد واجهت هذه الأقليات باستمرار ضغوطًا من حكام سنة متمركزين في أماكن أبعد، سواء عند مصب النيل أو على طول شواطئ بحر مرمرة. تقع اللاذقية وطرطوس بتلك المنطقة، مما يوفر منفذًا حيويًّا إلى العالم الخارجي. وليس من المستغرب أن تُعقد تحالفات مع قوى أجنبية بعيدة، فرنسا أولًا وروسيا مؤخرًا، عبر هذا الخط الساحلي. فالسيطرة على هذه المنطقة الساحلية أمر ضروري للحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الخارجيين، الذين يشكلون معًا الأساس لسلطة حاكم دمشق في هذه الأرض الحدودية.

ويقع بين هاتين المنطقتين ممر موازٍ لنهر العاصي، يربط واحة دمشق ببوابة حلب التجارية. وتقع مدينتا حمص وحماة على طول هذا الممر. ومن ناحية أخرى، لا يمكن الحفاظ على السيطرة على حلب إلا من خلال هذا الممر؛ وفي المقابل، غالبًا ما ينطوي التمرد ضد دمشق على تعطيل أمن هذا الممر. بعبارة أخرى، يعمل طريق دمشق-حلب كممر للسيطرة وممر للثورة في نفس الوقت. وليس من قبيل المصادفة أن يُعرف نهر العاصي أيضًا باسم “النهر الثائر”.

إلى الشرق يقع وادي نهر الفرات ومساحة شاسعة من الأراضي المسطحة، ولكن القاحلة، والتي تشكل جزءًا من منطقة الجزيرة. تمتد الجزيرة إلى شمال العراق وجنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا، وتضم ثلاث مدن رئيسية: الموصل، وآمد (ديار بكر حاليًّا)، والرقة. كانت هذه المناطق موطنًا تاريخيًّا لثلاث قبائل ناطقة بالعربية، وهي ربيعة وبكر ومضر.

وعلى النقيض من ديار بكر، فإنَّ المنطقتين الأخريين ناطقتان باللغة العربية في الغالب، وتعملان كمعقلين للقبائل البدوية ذات القدرة العالية على التنقل. فالأرض موحدة، ويشترك الناس في خصائص دينية ولغوية متشابهة، تمتد من الموصل إلى الرقة.

وعلى مر التاريخ، كانت هاتان المنطقتان مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا، بحيث كان حاكم الموصل، وليس حاكم دمشق، يحكم الرقة في كثير من الأحيان، والعكس صحيح. وعلى هذا فقد أرست الجغرافيا الأساس لظهور مملكة مستقلة محتملة تمتد من دجلة إلى الفرات في شمال بلاد ما بين النهرين.

وتشكل التضاريس الوعرة لجبل الدروز وهضبة حوران في الجنوب، بالقرب من الحدود الأردنية، منطقة أخرى من البلاد. وقد وفرت هذه المنطقة ملاذًا آمنًا للطوائف المضطهدة مثل الدروز. وعلى النقيض من أغلب أنحاء البلاد، التي يغلب عليها المسلمون السنة، فإنَّ الجبال الجنوبية، وخاصة الشريط الساحلي، تتميز بتنوع الأقليات الدينية والطائفية. ولكن هذا التنوع لم ينتج الوحدة. وليس من المستغرب أن تلجأ هذه الأقليات، غير القادرة على تشكيل تحالفات مستقرة ضد الأغلبية السنية، إلى القوى البحرية في الأراضي البعيدة لموازنة الهيمنة السنية الداخلية.

وهكذا أدت الجغرافيا إلى تفتيت سوريا: فدمشق، العاصمة المحاصرة، لديها قدرة محدودة على الوصول إلى المناطق الأخرى؛ وحلب كانت تحت نفوذ القسطنطينية ـ إسطنبول؛ والممر غير الآمن حمص ـ حماة ـ إدلب يربط المركز السياسي بالبوابة التجارية. وكانت الموصل دائمًا تحت سيطرة قوة موحدة. أما الشريط الساحلي الضيق على البحر الأبيض المتوسط وجبل الدروز فهما منطقتان منفصلتان تمامًا. ولم تكن دمشق، عاصمة البلاد، تتمتع قط بالسيطرة على حلب والرقة قبل إنشاء سوريا الحديثة.

وتكمن إحدى أهم جذور غياب السلطة الوطنية القوية في الجغرافيا المجزأة لهذا البلد. وفي غياب السيادة الوطنية، ظلت الهوية الوطنية للبلاد ضعيفة أيضًا. ونتيجة لهذا، أصبحت سوريا هدفًا للهجمات والمؤامرات من جانب قوى إقليمية ودولية أخرى. والأمر الأكثر أهمية هو أنَّ البدائل القابلة للتطبيق والمتاحة يمكن أن تعرقل سلامة أراضيها. ولهذا السبب، لجأت الحكومات المتتالية إلى القمع بقبضة من حديد لمنع الانهيار الداخلي المحتمل.

لقد ساهمت الحملات العسكرية والتبادلات التجارية والتفاعلات الدينية في التفتت التاريخي وعدم الاستقرار في سوريا، وهي أرض يسكنها أشخاص من أعراق ولغات وأديان مختلفة. وفي خضم التوترات الداخلية المستمرة بين السكان غير المتجانسين في أرض لها تاريخ يمتد إلى آلاف السنين، أثبت إنشاء حكومة وطنية موحدة ومستقلة أنَّه يشكل تحديًّا بالغ الصعوبة. وليس من المستغرب أن تقع سوريا بالكامل تحت سيطرة الإمبراطوريات العظمى (الآشوريين، والفرس الأخمينيين، والعرب، والعثمانيين). في أوقات أخرى، أصبحت الحدود المتنازع عليها بين قوتين رئيسيتين (روما وبارثيا، وبيزنطة والساسانيين، والإيلخانات والمماليك). باختصار، تمثل سوريا “منطقة حدودية” في غرب آسيا.

لقد واجهت سوريا المستقلة تحديات عديدة: الافتقار إلى هوية وطنية قوية وهشاشة حكومتها. ولم تؤدِ هزيمتها في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 إلى زعزعة استقرار الجمهورية السورية الناشئة فحسب، بل أدت أيضًا إلى تضخيم أيديولوجية القومية العربية إلى الحد الذي جعل سوريا، جنبًا إلى جنب مع مصر تؤسس الجمهورية العربية المتحدة تحت قيادة الرئيس المصري جمال عبد الناصر. لم يقلل انهيار الجمهورية العربية المتحدة وحتى الهزيمة الكارثية في حرب الأيام الستة عام 1967 من قوة هذه الأيديولوجية. فمع انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، حققت سوريا استقرارًا سياسيًّا واضحًا – وإن كان من خلال نظام حكم بقبضة من حديد. باختصار، حولت السنوات الأولى من الاستقلال، التي اتسمت بالحكومات قصيرة العمر وغياب النظام السياسي المستقر، سوريا إلى أرض خصبة للأيديولوجيات “المتطرفة” مثل القومية العربية والأصولية الإسلامية في وقت لاحق. ومع ذلك، بدا أنَّ النظام البعثي قد حل قضية الهشاشة السياسية.

ومع ذلك، وصلت موجات الربيع العربي إلى أبواب سوريا، مما أشعل شرارة حرب داخلية تغذيها المجموعات السلفية القادمة من الخارج، وتفاقمت بسبب العنف الشديد من جانب قوات النظام السوري. وأسفرت هذه الحرب عن نزوح جماعي وتدمير البنية الأساسية للبلاد. ومرة أخرى، لعبت الجغرافيا دورًا حاسمًا في الحرب المدمرة في سوريا. سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الرقة وسيطر على الموصل. وحافظت دمشق على سيطرتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما ضمن الدعم من حليفتها البعيدة روسيا، في حين سيطرت قوات المعارضة بدعم من تركيا، على حلب. وتركزت غالبية المعارك على الممر الذي يربط دمشق عبر حمص وحماة ببوابة حلب التجارية. وانتهت المرحلة الأولى من الحرب الأهلية بانتصار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، ونجح النظام السوري في تأمين السيطرة على الممر.

لقد كان المنطق الجغرافي يملي دائمًا أن من يسيطر على ممر حمص-حماة سوف يخرج منتصرًا في سوريا. لقد أصبح سقوط الأسد أمرًا لا مفر منه عندما سيطر الثوار على تلك المساحة من الأرض. وقد يعتقد هؤلاء الثوار أنفسهم، بعد أن سيطروا الآن على دمشق، أنَّ مصير سوريا أصبح الآن بين أيديهم. لكنهم سوف يتعلمون قريبًا أنَّ أمامهم تحديا كبيرا في إحكام السيطرة على جغرافية البلاد.